Religion: les Belges sont-ils encore croyants ?

Prier ensemble, chanter et partager des rituels étaient autrefois des habitudes quotidiennes, mais elles se sont peu à peu estompées. Pourtant, le besoin de sens n’a pas disparu.

Là où la foi guidait autrefois les consciences, on cherche aujourd’hui la même sérénité et la même connexion à travers la méditation, la nature ou la pleine conscience. La religion n’a pas disparu, elle s’est simplement réinventée.

La foi comme repère

Pendant des années, la religion a été pour beaucoup un solide ancrage dans les périodes troublées. La foi apportait du réconfort face à la perte, de l’espoir face à la maladie et servait de guide lorsque la vie devenait incertaine. L’église n’était pas seulement un lieu de prière, mais aussi de communauté : on y partageait la tristesse, la joie et le silence dans un cadre familier de rituels et de traditions. Cette structure stable offrait un repère, surtout dans un monde en pleine mutation.

Lorsque les gens perdent stabilité et certitude en temps de crise, ils cherchent un appui dans des philosophies de vie.

Carlo Luyckx

président de l’Union bouddhiste de Belgique

Aujourd’hui, cette quête de sens prend une nouvelle forme. De plus en plus de personnes ne se disent plus croyantes, mais spirituelles. Elles trouvent la paix dans la nature, la méditation, la pleine conscience, le yoga ou les marches silencieuses. Là où la foi signifiait autrefois ‘lien avec Dieu’, elle traduit désormais une recherche de vie consciente, de paix intérieure et de connexion à soi et au monde. Moins de règles, plus d’expérience.

Entre tradition et liberté

Pour les personnes âgées de cinquante ans ou plus, la religion faisait souvent partie intégrante de la vie. On allait à la messe, on célébrait les sacrements et on vivait selon des valeurs fortement influencées par l’Église. Cette génération a grandi avec des limites claires et des règles conservatrices – parfois strictes, mais rassurantes. La religion était à la fois un repère moral et un ciment social.

Lire aussi | J’ai testé le « bain de forêt »

Pour les plus jeunes, la situation est différente. Ils ont grandi dans un monde où tout peut être discuté, même les sujets autrefois tabous. Grâce aux réseaux sociaux et à Internet, ils découvrent très tôt d’autres visions du monde, d’autres cultures et croyances. Cela les rend souvent curieux, mais aussi critiques envers les structures établies. Là où les aînés trouvaient du sens dans la tradition et le rituel, les jeunes recherchent la liberté et l’authenticité. Ils veulent croire en quelque chose, mais pas forcément dans une Église. La fracture entre les générations est réelle, mais derrière elle se cache peut-être le même désir : donner du sens à sa vie, chacun à sa manière.

Une sécularisation croissante

Cette rupture se reflète dans les chiffres. Les églises autrefois pleines se vident peu à peu. Le nombre de messes diminue d’année en année, et beaucoup d’édifices religieux perdent leur fonction initiale. Certains deviennent des bibliothèques, des espaces d’exposition ou même des salles d’escalade. La pénurie de prêtres illustre aussi ce déclin : en cinq ans, le nombre de prêtres actifs a chuté d’un quart. Beaucoup atteignent l’âge de la retraite, d’autres renoncent à leur ministère, et les nouvelles vocations se font rares.

Mais la déchristianisation ne signifie pas la disparition de la foi. Les gens continuent de chercher un sens à leur vie, simplement en dehors des murs de l’église. Ils trouvent un repère dans le dialogue, le bénévolat, la philosophie ou une spiritualité sans étiquette religieuse. Le rituel s’efface, mais le besoin de lien demeure.

L’Église en 2025

Même si la vie religieuse a fortement décliné en Belgique, l’Église n’a pas disparu du paysage. Moins de personnes se réunissent pour prier, mais beaucoup continuent d’agir selon ses valeurs fondamentales : soin, proximité et solidarité. Derrière les lourdes portes des paroisses et des monastères, une activité discrète perdure.

Lire aussi | Ces rituels qui nous font du bien

Partout dans le pays, les paroisses organisent des distributions alimentaires, accueillent des réfugiés ou soutiennent des familles en difficulté. Les bénévoles, souvent des personnes plus âgées, s’engagent contre la solitude, la pauvreté ou l’exclusion. Pour eux, c’est une manière concrète de faire vivre leur foi, au-delà des dogmes. L’Église glisse ainsi peu à peu d’une institution religieuse vers un rôle social. Non plus un lieu qui dicte ce qu’il faut croire, mais un espace qui relie ceux qui ont besoin d’aide et ceux qui veulent en offrir. À une époque où l’esprit communautaire s’amenuise, c’est peut-être encore sa plus grande force.

Une nouvelle carte religieuse

La société actuelle est plus religieusement diversifiée que jamais. Dans une même rue, certains prient à l’église, d’autres à la mosquée, et d’autres encore nulle part. À l’école, les enfants célèbrent à la fois Noël et l’Aïd. Cette diversité appelle à la compréhension et à la nuance, car là où les croyances se rencontrent, les différences de valeurs et d’habitudes se manifestent aussi.

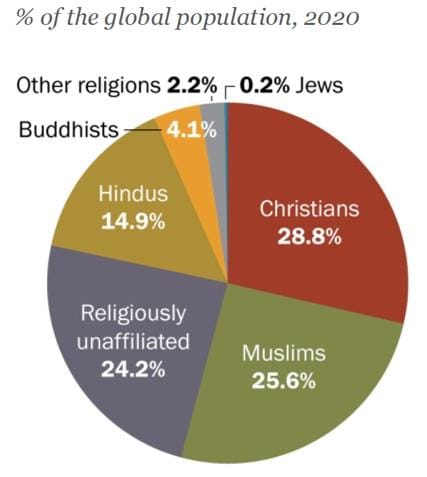

Les chiffres le confirment : en Belgique, la part des chrétiens est passée de 61% à 51% entre 2010 et 2020. Dans le même temps, le nombre de non-croyants a augmenté de 32% à 39%. L’islam a légèrement progressé, atteignant 6,8% de la population. Cette évolution s’explique en grande partie par les critiques envers l’Église, notamment après des déclarations controversées du Vatican et plusieurs scandales.

Cette tendance rejoint celle observée à l’échelle mondiale : le christianisme reste la première religion avec 2,3 milliards de fidèles, mais sa croissance ralentit. Les musulmans et les non-croyants gagnent du terrain, avec respectivement 2 milliards et 1,9 milliard de personnes en 2020. Seule l’Afrique subsaharienne connaît encore une forte expansion du christianisme.

Conclusion

Même si la foi s’est effacée pour beaucoup, les rituels demeurent. Nous continuons de fêter Noël, de partir à la chasse aux œufs de Pâques, d’honorer nos proches à la Toussaint et de célébrer les communions comme des moments familiaux. Ce qui était autrefois une obligation religieuse est devenu un temps de partage et de convivialité.

Les fêtes religieuses sont devenues un patrimoine culturel, des repères dans un monde en constante mutation. Elles nous rappellent nos origines tout en laissant la place à de nouvelles interprétations. C’est peut-être cela, la véritable essence de la foi aujourd’hui : ne pas s’accrocher au passé, mais continuer à chercher du sens dans le présent. La religion a changé, mais la quête de sens demeure profondément humaine. La question n’est plus si nous croyons encore, mais comment.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici